|

Nissan Fairlady Z NISMO (2017/12) 前編 その1 |

|

|

|

|

|

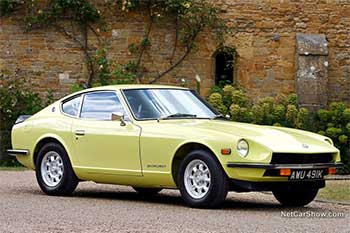

初代フェアレディZ (S30) が発売されたのは 1969年で大阪万博の開催される1年前でもあり、まさに日本の経済が上り調子で国民はみな期待に胸をふくらましている時期だった。当時は庶民が自家用を持つ事も全くの夢物語では無くなりつつあったが、それでもマダマダ高値の華だった時代にロングノーズの如何にもスポーツカー然としたフェアレディZ が発売されたのだから、クルマ好きから見れば大いなる話題だし憧れだった。実はその2年前の1967年にまさにロングノーズ2シータースポーツクーペであるトヨタ 2000GT (写真1) が発売されたが、この価格は当時 238万円という庶民からすれば全く手の届かない価格だった。何しろ当時の中小企業の (それもかなり業績の良い) 社長さん達が乗っていた国産高級車であるクラウンが100万円程度で買えた時代だから、趣味のスポーツカーに200万円以上も出す何て事は如何に非現実的だったか判るだろう。 その2年後に出たフェアレディZ (写真2) のスタイルは、正にトヨタ 2000GT のようなロングノーズの2シータークーペであり、まあ良く見ればハンドメイドに近い2000GT のような優雅なラインでは無く、当時のプレス技術での量産効率を考えているから多少角ばっていたりはするが、それでも十分に近い雰囲気を感じられた。そしてベースグレードでは 84万円という 2000GT の1/3 の価格で、これに豪華装備 (カーステレオ、リクライニングシート等) を付けた Z-L でも 105万円という内容からすれば大バーゲンだったが、何を隠そうZのエンジンはセドリック用の直6 2.0L の L20 にツインSU キャブレターを装備して 130ps 18kg-m としたもので、これは同じ直6 2.0L とはいえ DOHC で 150ps 18kg-m という 2.0L としてはトップクラスの性能だった 2000GT とは内容的に随分と異なっていた。というのは数値的には Zはパワーで 15% 負けているだけだが、当時の日産 L 型エンジンはバランスが悪くてとても 6気筒とは思えない代物で、事実上 4,000rpm 以上回せなかったからだ。 と、まあそう言う訳でフェアレディZは憧れの高性能スポーツカーを安価に提供したところに最大の優位点があった訳で、当時米国ではプアーマンズポルシェとして大いなる人気を勝ち取っていた。ただし、米国でZが本格的に売れたのはホイールベースを延長し後部に狭いシートを付けた 2+2 が1973年に追加されてからだった。米国では例えどんなに狭くてもリアにシートが付いていないと売れないという事情があり、事実ポルシェ 911 は一応リアにシートを持っていて、これは今でも同様だ。 なお米国向けは 2.0L の L20 を2.4L にアップした L24 (150ps/5,000rpm) 21.0㎏-m/4,800rpm) エンジンを搭載していた。この L24 はポルシェのような高性能エンジンと違いラフではあったが、それが太い低速トルクによる運転しやすさに繋がり、これも米国での人気の一端を担っていた‥‥と思う。なお当時のポルシェ 911 はTが125ps/5,800rpm 16.0kg-m/4,200rpm、Sでは 180ps/6,600rpm 18.2kg-m/5,200rpm で日本では911T:385万円、911S:510万円という恐ろしい価格で、当時 500万円あれば住宅公団の分譲団地 (3LDK) が買えた記憶がある。 S30 には L型エンジンの他にミッドシップ レーシングカーである R380 (写真3) のエンジンをデチューンした 直6 2.0L DHOC にソレックスダブルチョークキャブレターを3連装して 155ps 16.5kgm の性能を誇る S20エンジン (写真4) を搭載した Z432 (182万円) がラインナップされていた。 実はこれ程迄にカーマニアの憧れだったフェアレディZもその後の人気は続かず、本格派のマニアからは「Z=ナンパ車」的な見方をされた理由の一つは、前述のように本格的スポーツカーに似つかわしく無い非力なエンジンだったと思う。これを解消するために後に米国用と同じくL24 エンジンを搭載した 240Z が追加されたが、当時の税制では 2.0L 超えの所謂3ナンバー車は物品税率や自動車税が高くて、購入価格と維持費の両面で負担が多く殆ど売れなかった筈で、当時は日本の税制を恨んだモノだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

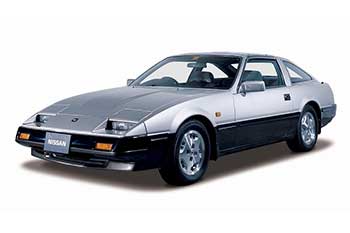

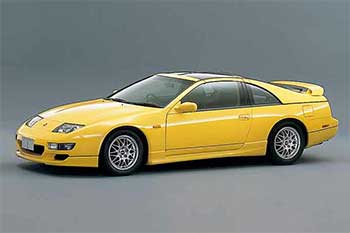

国内での人気は下降気味とはいえ米国では大いなる人気だったから、10年後の 1978年には S130系 (写真5) に FMC されたが、これは言ってみればキープコンセプトであり、外観的にも大きな変化は無かった。この S130 は 6年間という S30 より短いモデルライフで 1983年に次の3代目 Z31 (写真6) へと FMC された。 Z31 は既に S30 の面影は少なく長年親しんだZとは別のクルマという感じがしたのを覚えているが、それよりも当時は益々 「Zなんて問題外」的な気持ちで欲しいとは全く思わないクルマだった。この Z31 は 1986年に大幅なファイスリフトを実施し、その後1989年まで生産された後に 4代目 Z32 へとFMC された。 Z32 (写真7) が発売された時はバブル経済真っただ中で、クルマのサイズは大きく高級でエンジン排気量は V6 3.0L の NA および ターボで発売当時の価格は 330 ~ 440万円だった。しかしその後のバブル崩壊や日産自体が長期的な経営不振により倒産寸前の危機となり、1999年にルノーと資本提携に更生を図るという事態に陥ってしまった。そんな状況だから新型Zを開発する余裕などは無く、Z32 は2000年に販売が終了となってしまった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

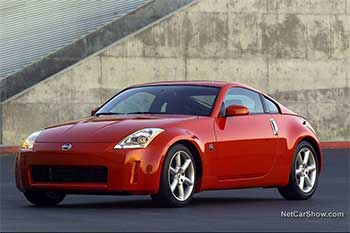

その後フェアレディZは途絶えていたが、2002年に2年のブランクを経て Z33 が発売され、一時は完全に途絶えるかとも思われたフェアレディが復活した。まあ Z32 等はとてもでは無いがマニア憧れのクルマとは言い難く、実はZが途絶えてもそれ程には困らないのだが、それでも日本の伝統的なスポーツカーが復活したというのは嬉しいモノだという、ナショナリズムを奮い立たせたような複雑な気持ちだった。 ここで歴代の主なZのスペック一覧を纏めてみたが、時代と共に性能も随分とアップしたものだ。特に Z33 は V6 エンジンは3.5L 313ps となりパワーウェイトレシオは 5.0 を切って 4.8㎏/ps という十分に高性能車の仲間入りと言える値となった。実は Z32 では多くが 2+2 であり、2シーターは寧ろ少数派だったが、この Z33 では2シーターのみとなったのは、4シーターは兄弟車のスカイライン (米国ではインフィニティブランド) クーペがその代わりとなるからだった。と言う事は、何を隠そう Z33 はスカイラインのボディー違いの2シーター版ということになる。 因みに Z33 が発売された 2002年のポルシェボクスター (ケイマンは2005年発売) はといえば初代 986型 (1996年発売) で 2002年モデルではボクスターが 2.7L 220ps 、ボクスターS 3.2L 252ps と性能的には Z33 が明らかに上だったが、まあそれは昔からの事で、クルマは数値では無いという代表のような例だ。因みに当時のポルシェ 911 は 996型で ベースモデル (911) が3.6L 320ps だからこれでも Z33 と同等、すなわち Z33 はポルシェ 911並の性能だった! と言って 911 オーナーがZに乗り換えるかと言えば勿論そんな事は無いし、それどころかボクスターオーナーだってZには目もくれずに選んでいるのが実情なのはこのサイトの読者ならご存知だろう。 でも、まあ世間の一般ピープル、所謂パンピーはポルシェ何て高いだけで、国産車の方が性能は良いし価格は圧倒的に安いと信じているのだろう? でも最近は流石にその手の輩は少ないかもしれないが‥‥と、いかにもこのサイトらしい発言をして常連読者諸氏にサービスしておこう。

|

|

|

そして今回の主役である Z34 だが、実はこれも発売時期は 2008年だから既に10年近くが経過していて本来なら FMC の時期だが、噂によれば次期モデル Z35 (?) は 2019年とも言われているから、今のZはまさに末期モデルで、実は 2008年の FMC 時の試乗はどちらかと言えばチョい乗りであり、また10年も経てば多くの改良も施されているだろう、ということで今回は昨年7月に発売された最後の MC であろうと思われるモデルの中でも一番高価な NISMO バージョンに試乗する事にした。幾らZはイマイチとはいえ、今実施しないと永遠に Z34 の詳細な試乗記が無い事になってしまう、という思いもある。 そのZ34 は 2009年に Version NISOMO というモデルを投入しているが、今回のモデルは 2016年からジュークを始めとして展開している高性能プレミアムスポーツバージョンとして NISMO というシリーズの一つとしてフェアレディZ NISMO となったものだ。性能的には表のようにエンジンもチューンナップされているが、自然吸気エンジンだからターボのように劇的な違いを出す事は無理であり、パワーでは 6% 、トルクでは 2%に留まっている。価格は MT の場合、ベースグレードの390万円に対して NISMO は630万円だから、その差は何と 240万円! 大分前置きが長くなってしまった。この続きはその2にて‥‥。 |

|