|

Mazda Roadstar AT & MT (2015/8) ����

|

|

|

|

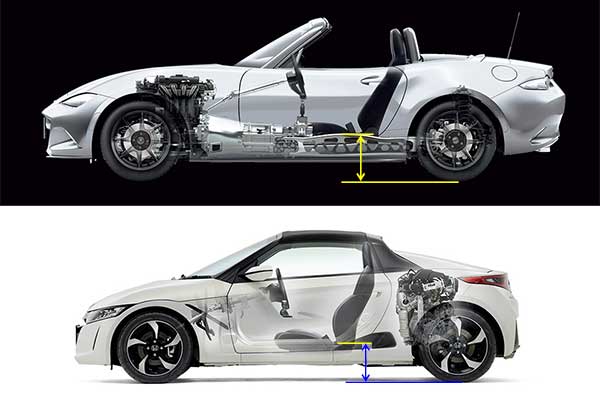

����͍ŏ���AT ����n�߂��������͌��\�����J���~���Ă��āA���[�h�X�^�[�Ȃ̂ɃI�[�v���̎��悪�ł��Ȃ���Ԃ̂��߂ɁAMT �Ԃɂ��Ă͗����̎���Ƃ����B �Ƃ������ƂŐ悸�͉^�]�Ȃɍ���ƁA�O�����E�̑���ۂ��X�|�[�c�J�[�Ƃ��͏��������悤�Ɋ��������߂ɁA�悸�͍��ʂ������悤�Ǝv���E���ʂ̑傫�߂̃��o�[�������Ă���ɈႢ�Ȃ��Ƃ���Ƀ��o�[���������Ƃ������r�N�Ƃ����Ȃ��B�����ň����Ă݂�ƊȒP�Ƀ��o�[�͏オ��������̂ɗ͂���ꂽ��o�b�N���X�g�����ɓ|�ꂽ���ƂŁA���̃��o�[�̓��N���C�j���O�̒����p�������ƌ�����B����ł͂ƐF�X�{���Ă݂Đ�[�ɂ���_�C�������ƍ��ʂ̐�[�݂̂͏㉺���邱�Ƃ����������A���Ǎ��ʑS�̂̏㉺�͏o���Ȃ��悤�Ńq�b�v�|�C���g�͎�����Œ�Ƃ����A�^�]�p�������̃X�|�[�c�J�[�Ƃ��Ă̓`���C�ƕ�����Ȃ��B ����ɂ��Ă������̍������C�ɂȂ����̂Ńt���A�[�ƍ��ʂ̍������`�F�b�N������A���̂��V�[�g�̍��ʂ̓t���A�[�ɑ��Č��\�Ⴂ�ʒu�ɂ���H �����ō��x�͘H�ʂƃt���A�[�̈ʒu���m�F������A���ƒn�ʂ����荂�������킩�����B�v����Ƀt�����g�G���W���� Roadster �͔r�C�ǂ�ʂ��X�y�[�X���K�v�Ȃ��߂Ƀ{�f�B��ʂƎ����̃t���A�[�̊Ԃɋ�Ԃ��K�v�ł���A���ׂ̈ɂǂ����Ă��t���A�[���̂��H�ʂɑ��č����Ȃ��Ă��܂��̂��B���������ɒ[�ɒႢ�h���C�r���O�|�W�V�����ɋ����� S660 �̓~�b�h�V�b�v�G���W�����������APorsche 911 �� Boxster & Cayman ���G���W���͌㕔�ɂ������B ����ł��O�ׂ̈� Roadster �� S660 �𗼎Ԃ̃��[�J�[�����\���Ă���f�ʐ}�Ŕ�r���Ă݂�B���̐}�͏k�ڂ����킹�Ă���̂ŗ��Ԃ̃q�b�v�|�C���g�̍������ׂ����ɂȂ��Ă��邪�A���������Έ�ڗđR�� Roadster �̓t���A�[�̈ʒu������������ȏ�ɃV���[�V�[���� (���) �������̂����邪�A�R���͎��p�����l�������̂��낤���B����ɔ�ׂ� S660 �̒�ʂ̒Ⴓ�͘H�ʂɂ���Ă͒��˂��Ă��܂��悤�ȋC�����邪�ARoadster �ȏ�ɓ���ȃ}�j�A�w���^�[�Q�b�g�Ƃ��Ă��邩��A���̕ӂ͎��ȐӔC�łƂ��������낤���B

�܂����������Ă� Roadster �̒����ʒu�����Ĉ�ʓI�ȃT���[���ȂǂƔ�ׂ�Ώ[���ɒႢ�킯�ŁA���̈Ӗ��łَ͈����Ƃ܂ł͌���Ȃ��܂ł��A�������ʂł͂Ȃ���蕨���^�]���Ă���I�Ȋ��o�͊�������B����o�����߂ɐ悸�̓G���W�����n�����邪�A�Z���^�[�N���X�^�[�E�[�ɂ���ۂ������{�^���͐��Ԃ̏펯�ʂ�̏ꏊ�ƌ`���牽���l�������Ă����삪�\���BAT �Z���N�^�[�͒������̃e�B�v�g���^�C�v�łc�����W����E�ɓ|���� M ���[�h�ƂȂ�A�����ăA�b�v�^�����ă_�E���Ƃ������[�V���O�X�^�C���ŁA�l�I�ɂ͂��ꂪ���R���Ǝv���B�p�[�L���O�u���[�L�̓Z���^�[�R���\�[���̌㕔�ɂ��郌�o�[���ŁA�I�[�\�h�b�N�X�����m�������A�W���J�[�i�Ȃǂɏo�ꂷ��悤�ȃh���C�o�[�Ȃ�T�C�h�^�[���ɂ��g���郁���b�g���L��B �A�C�h�����O�̓X�e�A�����O�z�C�[���ɑ����̐U�����`��邪�u�������������̃N���}�ŐU���Ƃ̓}�c�_�̋Z�p�͂ǂ��Ȃ��Ă���H�v���Ċ����郆�[�U�[�͂��̃N���}�ɂ͍ŏ����牏�������Ǝv�����ق����ǂ��B����� Porsche ���ǂ��g����ŁA�킴�ƐU����`���邱�Ƃō����\�G���W���炵�����������ăh���C�o�[�����̋C�ɂ�����Ƃ��������m�ŁAPorsche �����Ƃ������[�U�[�Ȃ�Β����ɗ������邾�낤���A�}�c�_�̃��[�U�[�Ƃ������Ƃ��l�����̂悤�ȃ`���[�j���O�͑����̃��X�N������B�����������Ă����������}�c�_�̌��f�͕]�����ׂ����B����͍���̐V�^���G���W���� 2.0L ����1.5L �ɕύX�������Ƃ����l�ŁA���Ԃ̑命���̃��[�U�[����͗�������Ȃ��悤�Ȏ������{�������Ƃ����ʂ��Ă���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

����o��������ۂ͓��ʃp���t���ł͖������A���̎��p�Ԃ��͖��炩�ɉ������ǂ�����Q�h�A�X�|�[�c�Ƃ��Ă͂܂����i�Ƃ����Ƃ��낾�B�G���W���X�y�b�N�ł� 131ps �Ɣ�͂Ɏv���鐔�������A�ԗ��d�ʂ� 1,030�s �ƈ��|�I�Ȍy�ʉ����������Ă��邽�߂ɁAP/W ���V�I�ł� 184 ps ������BMW Z4 sDrive 2.0i �ɏ��邭�炢�Ȃ̂́AZ4 �̎ԗ��d�ʂ�1,500�s ��Roadster ��5�����������邱�Ƃ��������B Roadster �� AT �̓I�[�\�h�b�N�X�ȂU���g���R�����ŁACVT ���ŋ߂ł͉��ǒ������Ƃ͂�����͂�g���R�����̎��R�ȃt�B�[�����O�͑傢�Ȃ閣�͂�����BRoadster �̃V�t�g�X�P�W���[���̓G���W���g���N�����Ȃ��������邪��͂�X�|�[�c�J�[�ł��鎖���l������Ă���̂��낤���A���ʂ̎��p�Ԃɔ�ׂ�Ώ��q���̉�]����1,500rpm �ȏゾ���A�V�t�g�|�C���g�����b�N���������Ă�2,000rpm �ȏ�łȂ��ƃV�t�g�A�b�v���N��Ȃ��B�����ō��x�̓R���\�[�����AT�Z���N�^�[����ɂ���X�C�b�`�� SPORT �ƕ\�����ꂽ�O���ɉ����ăX�|�[�c���[�h�ɐ�ւ��Ă݂� (�ʐ^36) �B����ɂ�萳�ʂ̉�]�v���̃C���W�P�[�^�ɂ͏����ȃI�����W�F�̕����� ”SPORT" �ƕ\������� (�ʐ^37) �B �X�|�[�c���[�h�ł̑��s�ł͓��R�Ȃ���V�t�g�|�C���g�������Ȃ邪�ARoadster �̏ꍇ�G���W���̓�����X�e�A�����O�̃��X�|���X���ω����邱�Ƃ͖����A�����܂ł� AT �̃V�t�g�X�P�W���[�����ύX����邾���������B�Ƃ������Ƃ̓Z���N�g���o�[��D�����W����E�ɓ|����M���[�h�ɂ���ƁA�X�|�[�c���[�h�̌䗘�v�͖����Ȃ��Ă��܂��Ƃ��������낤���B�}�j���A�����[�h�ł̃V�t�g�����AT �Z���N�^�[�Ƌ��ɃX�e�A�����O�̗����ɕt���Ă���p�h���X�C�b�`�ł��\�ł���A����ł͂Ƒ��������Ă݂��B�C�ɂȂ�V�t�g���X�|���X�̓g���R������ AT �Ƃ��Ă̓}�A�}�A�A�Ƃ��������ϓI�Ȃ��̂ł���A�Ղ����ɂ͒x���Ȃ����C�}�C�`�܂�����������B���̕ӂ� Porsche �� PDK �̂悤��MT �������|�I�ɑ����āA���͂�\�I�ɂ� MT ��I�ԃ����b�g�͂Ȃ��P�Ȃ�A�m�X�^���W�b�N�ȃt�B�[�����O�����߂���̂Ƃ����̂Ƃ͈���āARoadster �̏ꍇ�͖{�C�ŃV�t�g���������ɂ� MT ��I�����邱�Ƃ����߂�B �Ƃ���ŁA���s���ɏ�ɖڂɓ��郁�[�^�[�ɂ��Ă̓Z���^�[�ɑ�a�̉�]�v��u���A���̗����ɏ����a�̏��������[�^�[��z�u����Ƃ����X�|�[�e�B�[�ȂR�Ꭾ�ŁA���x�v�̈ʒu���Ⴄ�� Porsche Boxster ���ɋ߂����C�A�E�g�ƂȂ��Ă���B��������]�v�Ƒ��x�v�͂O�ʒu���^���ɂ���A�����Mazda �ł� "�����[���w�j" �ƌĂ�ł���B�������A����͓��ɑ��x�v�ɉ����Ă͓��{�̎s�X�n���s���A���Ȃ킿���X50�`60�q/h ���x�̑��x��ł͎w�j�����̕����E���`�������Ă��邾���Ŕ��Ɏ��F���h���B��������Ȃ�APorsche �̂悤�ɐ��ʂ̉�]�v�̒��Ƀf�W�^�����̑��x�v��������{���̖�ڂ͂�����ɔC���āA�A�i���O���x�v�͒P�Ȃ镵�͋C�̉��o�p�Ƃ���̂��]�܂����B |

|

|

�ڐ���͂O�ʒu���^���ɂ���AMazda �ł͐����[���w�j�ƌĂ�ł���B |

|

|

|

|

|

���x�̓t�������������Ă݂�B��ɂ���ĐM���҂�����ɕς���āA������Ƃ���Ƀt����������ƁA�z���ǂ���� "�K�x��" �����łʼn�]�v�̐j�͏オ���Ă䂭�B���̎��̔r�C���͑債�����ʂł͂Ȃ����������͎̂��ɃX�|�[�e�B�[�Ƃ������A�@���ɂ������\�G���W���ł̉�����ԂƂ����C���ɂ�����悤�Ȃ��̂ŁA����͑����Ɍ��������̂��낤�B�ŋ߂̓}�c�_��������͂��d�����Ă���悤�ŁA�O�ŕ����Ă���Α債�����ʂł͖����Ă��A�^�]���Ă���{�l�ɂ͌��\�C�����悭�����鉹���o���Ă���Ƃ����B�Ƃ���Ŗ`���ŐG�ꂽ�悤�ɓ����͌��\�Ȃǂ���~��ŘH�ʂɂ������������܂��ē�����������A�ɂ��ւ�炸�t���X���b�g���ł̔��i�����ɕs���͑S�����������B�܂�������̃g���N�������̂����������d�d�B �Ȃ��G���W���̊��炩������X�̏o���ł��������A����͂ɂ��Ă� Mazda �Ɍ��炸�ŋ߂̃N���}�͂S�C���ł��[���ɃX���[�X�Ƀ��b�h�]�[���܂Ő����オ�邪�d�d�B���������Α����̍��Y�Ԃ��U�C���ł��� 4,000rpm �ȏ�ł͐U���������Ďg�����ɂȂ�Ȃ�1970�N��Ƀo�C�g�ʼn^�]�����t�@�~���A�̃s�b�N�A�b�v�g���b�N�͂Ƃɂ����ǂ�������̂��o���Ă��邩��AMazda �̃G���W���͌��X�X���[�Y�������悤���B �Ƃ���ŁA�ŋ߂̓^�[�{���ɂ��_�E���T�C�W���O�G���W�����g�����h�ł���A���̕���ő傫���x����Ƃ��Ă�����{������Ԕ���� 2.0L �ɉ����āA�g���^���ŋ߃^�[�{�G���W�������ʂ����� Lexus �̃~�h���T�C�Y���f���ɍ̗p���n�߂����ANissan �̏ꍇ�̓`���C�ƃC���`�L���ۂ��������Z�f�X���� C�N���X�Ɠ����G���W�����w�����ē��ڂ��Ă���ȂǁA���X�Ƀ_�E���T�C�W���O�������{���n�߂Ă���BMazda �̏ꍇ�� SKYACTIV �G���W���ɂ̓^�[�{���̗��ꂪ�����Ă��Ȃ����A�߂������͂ǂ��Ȃ̂��낤���H�@���� Roadster �� 1.5L ���R�z�C (NA) �ł͂Ȃ��A1.0 �` 1.2L �^�[�{�Ƃ����̂������Ă��ǂ����������B |

|

|

|

|

|

|

|

|

Roadster �̃R���Z�v�g���炷��Γ��͐��\�͒��X�ŗǂ��Ƃ��Ă��A�n���h�����O�͏���Ȃ��Ƃ��낾�낤�B�����Ő悸�͒��i���̃X�e�A�����O�̃Z���^�[�t�߂ł̕s���т͂Ƃ����A����̓K�b�`�K�`�ł͂Ȃ�����邭���Ȃ��Ƃ������x�ǂ����炢�ŁA�W�������^�C���� 195/50R16 �Ƃ�����r�I�ׂ߂ł��邱�Ƃ��ǂ������ɍ�p���Ă���̂́A���h������������������ʂ��낤�B ����Ŋ̐S�̃R�[�i�[�����O�͂Ƃ����ŏ��ɏq�ׂ��悤�ɓ����͉J�ł���A����������̌㔼�ł��悢��R�[�i�[�����O���������Ƃ������ɂǂ���~��ƂȂ��Ă��܂��A���ꂾ���H�ʂɐ������܂����ł̓R�[�i�[�����O���x�𗎂Ƃ�����Ȃ����A����ł���{�I�ɑf���Ȑ�������ł��邱�Ƃ͎����ł����B�Ƃ͂����A����� MT �Ԃ̎���𐰂�Ƃ͌���Ȃ��܂ł����߂ĉJ�̂Ȃ����ɃI�[�v�����s�ƂƂ��Ɏ������Ƃɂ���B �Ƃ������ƂŁA��҂ł� Roadster �Ƃ��͖{���� 6MT �ŃI�[�v�����s���s�����ɂ���B |

|

�ʐ^35

�ʐ^35

�ʐ^38

�ʐ^38