|

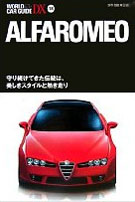

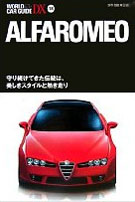

Alfa Romeo Brera (2009/11) |

|

歴代のアフファロメオの中でもトップクラスのスタイルを持つブレラ。

|

|

アルファロメオのブレラが日本国内で発売されたのは2006年で、当時早速試乗する予定だったのだが事情によりタイミングを逃してしまい、結局今まで

実施することがなかった。今回9月のMCにより主として内装が変更されたのを機に試乗してみた。ただし、試乗車はMC前の前期型だが昨年の8月より設定されたRHDの2.2JTSセレスピード

(RHD)で価格は483万円。今回のMCでラインナップは変更され豪華仕様のプレミアムとスポーツ仕様のTI(何れも515万円)が売れ筋となる。2.2では他にベースモデル(ファブリックシート440万円)があるが、これは在庫車はなく注文による本国からの取り寄せで納期はタップリかかる

から、結局値引きが少なく結果的にメリットが無いために誰も買わない。こういう売り方は他社にも結構あるようだ。更に3.2ℓのモデルもあるが、こちらはミッションがトルコン式ATであり、ブレラの良さを発揮できないこと

や価格も高いことから、やはり本国取り寄せとなる。

なお、今回試乗したモデルとMC後のモデルは性能的には変わりはないので、試乗結果はMC後でもほぼ同じと思ってよい。そしてブレラとはクラスが被る

アルファGTは既にイタリアでは販売終了となっており、現在国内で販売されているのは売れ残りの在庫処分だから、内容的にGM化したブレラよりも、GTだよというユーザーは価格交渉してみるのも良いかもしれない。

|

|

写真1

クーペといってもハッチバックで、このタイプにはVWシロッコやボルボC30などがある。排気管は左右各2本出しで、これは3.2も同様。

|

|

写真2

リアのラッゲージスペースはハッキリ言って狭い。ただし、リアシートを畳めば結構広くなるようだ。 |

|

写真3(↑)

新グレードのTIはスポーツモデルで専用ホイールや内装を持つ。

写真4(→)

ドアハンドル(上)とフェンダーサイドのターンニングランプ(中)はデザインが統一されている。同じくフェンダーサイドの下側には

”DESIGN GIUGIARO"のエンブレムがある。

|

|

|

|

試乗車の内装はブラックのために如何にもイタリア車という雰囲気は無かった。発売当時に展示されていたブルー/オレンジの2トーン

(写真8)の派手さこそがブレラにピッタリと思うマニアには残念だが、このインテリアは後期型では廃止されてしまった。その代わりに後期のTIというグレードはブラックのシートでもステッチが派手な赤(写真7)で、これはこれで“イタリア”している。

話を試乗車に戻して、タップリとした寸法のシートに座ってみれば流石に座り心地は良い。さらに展示車の後期型TIのレッドステッチのシートはFrau製ということで、この座り心地は抜群

で、同じブランド物シートでもRECAROではなくFrauというのがオシャレだ。この出来の良いシートの位置を合わせるためにシート側面のスイッチで調整しようと、まずは高さ調整スイッチを下に押す。ところがウンともスンとも言わないので、試しに上に上げてみたらばシート座面は上昇した。要するに最低位置でもチョッと高いのだ。スタイル抜群のブレラだが、やはり生まれは乗用車(

Dセグセダンの159がベース)だから、ベッタベタに低いポジションは不可能なのだろう。その割にはデザイン上から極端に低いルーフ

という組み合わせだからヘッドスペースはミニマムとなる。このメリットとしてはエクステリアから想像するよりも前方視界が良いことだ。ステアリングは前後・上下とも十分な調整範囲があるので、ドライビングポジションは適正に出来る。40年前のアルファと言えば、ペダルが近くステアリングが遠く、しかもシフトレバー

も遠くて何ともヘンテコリンなスタイルで運転することを強いられて、通称”イタリアンマンキー”を基準に作ってあるなどと悪口を叩かれていた

。要するにイタリア人は足が短く手が長いという比喩だが、駆動方式も含めて現在のアルファは全く別のクルマでもある。

|

|

写真5

リアスペースは特に前後方向が狭い。ポルシェカレラの方がまだマシというレベルで、事実上使い物にならない。

(写真は前期型試乗車)

|

|

写真6

試乗した前期型のフロントシートは少し滑る傾向はあるが、座り心地は当然良好。 |

|

写真7

後期型TIのシートはステッチの色を変えたFrau製のスポーツシートで如何にもイタリアン!

サイドサポートもよりシッカリとなったし、バックレストの厚みも厚いのが判る。

|

|

写真8

前期型に設定されていたツートーンの内装は後期型では設定が無くなった。これこそアルファ!という感じだったが新車ではもう買えない。 |

|

写真9 写真9

基本的には前期型と変わらないし、セダンの159とも共通のダッシュボード。写真は新型のTI。 |

写真10

オーディオとエアコンも基本的に159と同じ。写真は前期型。

|

|

写真11

後期型は唯一エアコンの温度調整ダイヤルが異なる。 |

|

写真12

ドア側の肘掛もステッチの入ったレザーを使用している。(写真は新型TI)

|

|

写真13

ダッシュボード右端にあるライトスイッチ類。 |

|

|

電子制御とは一番縁遠い雰囲気のアルファでさえも今ではインテリジェントキーになっているから、スタートボタンを押すと短いクランキングの後にヴォーンっという勇ましい音と共にエンジンが目覚めた。

アイドリングは常に振動を伴い、如何にも高性能エンジンを搭載しているような演出満点で、ドライバーはこのエンジンの生まれがオペルという安物ブランドの大衆向けエンジンブロックであるとは夢にも思わないだろう。

ヘンテコリンなセレクターレバー(写真16)を●(他社でいうD)に入れて駐車場から狭い裏道に出ようとしてアクセルを僅かに踏むが、クルマは全く前に進まない。あれっ?もしかしたらNに入っているのかと思いながらもう少し踏んでみたら、ピョンと飛び出しそうになった。

このように狭い道からユックリ出るような時には、アクセルの踏み方には気を使う必要がある。この動作は言ってみれば、回転を上げないとクラッチを上手くミート出来ないようなMTに不慣れなドライバーが運転している状態で、使いにくいし、危ないしクラッチの寿命も心配だ。

これはあくまでクラッチミートを自動的にやってくれるセミオートであり、最近の良く出来たDSGとかDCTなどと呼ばれるデュアルクラッチタイプとは別物であることを

再認識する。

表の道路に出て、取り合えずDレンジのままでAT的に走ってみるが、スタート時はやはりクラッチを盛大にスリップさせるように走り出すし、速度が上がってシフトアップする時にはガッというショックと

共に繋がる。

それにしても発進時といい、シフトアップ時といい、このシステムはあたかも極端に運転の下手なドライバーをシミュレートしているんじゃないか、と嫌味も言いたくなる。

しかし、これらの苦言はあくまで世間一般の感覚で評価した場合であり、これほどのショックを伴うシフトアップをするオートマミッションは貴重な存在で、この味こそアルファなんだとか、まるで

(往年の)レーシングカーのようだと思えばアバタもエクボを絵に描いたような状況になる。

ブレラの走行モードにはノーマルとスポーツがあり、コンソール上の小さなスイッチを押す度にスポーツモードがON/OFFされ、その状態は正面メーターパネル中央のディスプレイに表示されるが、マルで携帯電話のモード表示を思い浮かべる程に小さくて見難い

(写真17)。

そこでDレンジのままでスポーツONとすると、シフトアップポイントが上がり常に低めのギアを選択すると共に、シフトアップ時のショックも一段と盛大になる。そしてシフトダウンはといえば、アップ時のショックが嘘のようにスムースに繋がる。

この時見事なブリッピングで回転を合わせているのが判るから、先の交差点が赤信号での減速時には、速度が落ちていくに従って短くウォン、ウォンというエンジン音とともに小まめにシフトダウンしてマニアの心を刺激する。

今度はいよいよマニュアルシフトを試してみる。マニュアル/オートの切り替えはコンソール上のシフト(セレクト)レバーをD位置から右に引く事で、ON/OFFを繰り返す。他社のように右に引いた位置でレバーが固定されることは無く、手を離せば左に戻る。

このスイッチは素早く引いても反応せず、約1秒程度は保持する必要があるので、慣れないうちは素早く操作して切り替わらないという事が度々あった。まあ、オーナーになって”修行”をつめば問題ないのだが。

そして、マニュアルとオートの表示もスポーツモードと並ぶ小さい標示で、しかもオートマモードが”D”と標示されるのに対して、マニュアル時には”M”でななく、”D”が消えるだけ。すなわち”D”標示が消えている状態がマニュアルモードということになる。

要するに、このクルマは本来は2ペダルのマニュアルミッションだから、何も標示されていないのは本来のモードだからで、”D”は本来ではないから”警告”として表示されていると思えばよい。スポーツモードの表示はノーマルが表示無しで、スポーツが”S”と表示jされる。

そこで折角のマニュアルだからスポーツモードにして信号待ちで発進に備える。信号が青になってスロットル一気に踏んでみると、ガンッというショックと共に発進し、この時に一瞬ではあるがステアリングを右方向に持っていかれそうになった。そして回転計の針がレッドゾーンに近づくのを待って素早く右のパドルを引くと、短いタイムラグでガンっというショックと共にシフトアップする。

Sモードの場合はノーマルよりもシフトアップ時のショックは更に大きくなる。

フル加速時の排気音も中々勇ましく、如何にも高性能GTを運転しているというフィーリングに満ち溢れているが、気を取り直して冷静に状況を見ると実は大した加速はしていない

事に気が付く。

考えて見れば1,570kgの車両に2.2ℓ(185ps)の自然吸気だから決して大パワーとは言えないし、それどころかパワーウェイトレシオは8.5kg/ps

だからゴルフGTIの6.6kg/psとは雲泥の差で、動力性能だって大したことはないし、本来はトルクステアだって出るほどのパワーでもない。

それなのに発進時のトルクステアや加速時には豪快な加速感を味合わせてドライバーの心を熱くするのは何故なのだろうか。GTIはフルスロットルでも実に安定して加速をするが逆にそれが面白みに欠けると

感じる事になる。

ブレラの演出は実に計算されていて、オヤジセダン並みのパワーウェイトレシオなのにトルクステアのオマケを演出できる技術力!を褒めるべきかもしれない。

ゴルフが真面目で文武両道な優等生に対して、ブレラは不真面目でタバコは吸うし無免でバイクは乗るし、成績は悪いしおまけに運動もイマイチだが、何故か人気のある悪ガキみたいなものだ。

|

|

写真14

前期型のメーターはメモリが細かく見辛かったが、後期型では太いハッキリした目盛と文字で視認性は大きく向上している。 |

|

写真15

センターの3連メーターも同様に視認性が向上した。

ハンドル位置によりメーターも対象にデザインされている懲りようだが、その割にはブレーキマスターはRHDでも左のままだ。

|

|

写真16 写真16

セレスピードの操作は独特でNでエンジンスタート、その右の●位置がDに相当し、右に押す毎にマニュアルとオートを繰り返す。スポーツスイッチも押す毎にON/OFFを繰り返す

が小さくて使い辛い。

|

|

写真

17 写真

17

黄色↓の”S”がスポーツモードを表す。その左はマニュアルモードの表示で写真の状態(表示なし)はMを表す。 |

|

写真18

ブレラはやっぱり都会が似合う。 |

|

写真19

ステアリング裏側のパドルスイッチは右がアップ、左がダウンのオーソドックスなF1タイプ。

|

|

|

本来のアルファといえばFRでハンドリング抜群の代名詞だったのだが、いつの間にかアルファ=FF、それもフロントオーバーハングに重たいエンジンを載せて、とてつもないフロントヘビーからくる壮大なアンダーに打ち勝ってのコーナーリングがアルファの特徴になってしまった。

ブレラのスポーティなエクスエリアを見れば、既に生産中止になったが156GTAや147GTAを代表するようなジャジャ馬を想像するが、ブレラのハンドリングは残念ながら期待には

応えられない。すなわち結構マトモでアンダーも(GTAに比べれば)それ程強くない。ステアリングの反応も結構良くて、中心付近は僅かにゴムっぽさがあるが、中々クイックで反応も良い。

交差点を左折する時でもステアリングホイールは半回転で充分だから、ギア比自体がクイックなのだろう。左折でも半回転というのはポルシェ987/997と同じだから、スポーティ感は充分だ。

よくよく考えてみたらば、このどうしようもないセミオートでシフトアップの度にガツン、ガツンというショックがなくて、例えばVWのDSGのように出来の良いミッションだったら、ブレラは単に外観デザインの抜群な、しかしそれだけのクルマになって

しまうが、この漫画みたいに出来の悪いミッションがあるからこそ、流石はアルファ、流石はイタリアンといってバカっぽさに関心するし、納得するのだろう。

まあ、こんな具合だから乗り心地だって快適な訳がないが、それでも不快と言うほどでもなく、この手のクルマが好きなユーザーには全く苦にならないだろう。硬いとはいってもスイフトスポーツとは格が違う(って、当たり前だが)。

これが新型のTiの場合はリアのホイールハウスを覗いて見れば黄色く輝くビルシュタインのダンパーが誇らしげに見える(写真22)。ブレラのリアサスはマルチリンクで、これも

覗いてみると剛性の高そうな立派なアーム類が見えたりと、サスについては充分に金を掛けているのが判る。

したがって、硬いが不快ではないという御なじみのフィーリングが味わえることになる。

ブレラのブレーキはフロントにブレンボ製の4ポット対向ピストンキャリパーを装着されており、このキャリパーには誇らしげに Alfa Romeo のロゴが輝いている。ただし、リアは一般的な鋳物の片押しタイプのキャリパーとなる。

まあ、フロントの軸重配分の大きいFF方式だからリアの制動配分は少ないので、これで充分ではある。このブレーキのタッチは最初の遊びストロークがブレンボ装着としてはチョッと

長めの気はするが、その後の剛性感は決して悪くない。

踏力は軽くて喰い付き感のあるBMWよりは重く、ガッチガチで踏力も大きなポルシェよりは軽いという特性だった。ところが、試乗が終わってボンネットの中を覗いて始めて気が付いたのだが、なんとブレーキ液のリザーバータンクがRHDにもかかわらず左側にある

(写真21)。

勿論、その下に位置するマスターシリンダー&ブースターも左にあるから、車両右側のブレーキペダルから左側のマスターシリンダーまでは機械的なリンク機構で繋がっている事になる。普通、このタイプではどうもなくフィーリングが悪いのが常で、例えば156のRHDなどはストロークは長いし、ペダルはギクシャクして、

しかも踏力と制動力はリニアとは縁遠いし、何より効かないという最悪のブレーキだった。これは同じくRHDで左にブレーキマスターシリンダー

(M/C)を持つプジョーも同様で、現行207GTに試乗したときもブカブカのブレーキに唖然としたものだ。

それらに比べてブレラのブレーキフィーリングが決して悪くないのは、リンク機構に相当金を掛けて効率が良く機械的なガタもない精度の良いメカを奢ったのだろう

か。そこまでするのなら、M/Cも右専用を設定すれば良いのにねぇ。156GTAのRHD車はちゃあんとM/Cも右にあったのだが・・・・・。

|

写真20 写真20

直4、2.2ℓ 185ps/6,500rpmの最高出力と23.4kg・m/4,500rpmの最大トルクを発生する。

|

写真21

RHDモデルなのにリザーバータンク(↑)は左側にある。写真では見辛いが、当然その下にマスターシリンダーがある。

|

|

写真22

TIは黄色いビルシュタイン製ダンパーが誇らしげだ。 |

|

写真23

前期型の試乗車は235/45R18タイヤが装着されていたが、ベースグレードは225/50R17となる。

|

|

写真24

後期型TIの標準ホイールと225/40R19タイヤ。 |

|

|

ブレラのライバルを国産車の中から探してみれば、残念ながら見当たらない。昨今の国産車はミニバンと軽自動車しか売れない状況となり、真っ当なセダンでさえも売れない時代だから、2+2クーペが売れる

筈もなく、僅かに3.7ℓのスカイラインクーペとGT−Rというブレラとは全くカテゴリーの違うクルマしか存在しない。今度は海外に目を広げると、ブレラと同じようなハッチバックの2+2クーペにはVWシロッコが考えられる。下の表で見てのとおりで価格的にはシロッコが優位に見えるが、ブレラにだってベース

モデルが一応あるので、実は真向対決となっている。ブレラとシロッコはスペック上でも最も近いが、キャラクターとしてはそのまんまドイツとイタリアで、この辺はユーザーの好み次第だ。

他にハッチバックのクーペといえばボルボC30が思い浮かぶが、まあこれは2.4の場合は古い5気筒エンジンやベースがマツダアクセラだったり、

メーカー自体が中国企業に売却されそうだったりと、ネガティブな要素も多いが、ベースグレードの2.0eならばオシャレなクーペが、しかもプレミアムブランド(

これには一言いいたいが)のボルボが279万円という国産Dセグメント車並みの価格で買えると思えば、ある面買い得かもしれない。

他にクーペといえばプジョー407クーペが思い浮かぶが既に販売が終了している

し、307や207もCCは別として屋根の開かないクーペはラインナップされていない。

他に2+2クーペを探してみればブレラとはコンセプトの違うBMW135iクーぺとアウディTTがあるが、これらはブレラとは全くコンセプトが違う。それでも、135iの強力な動力性能はクルマ好きには理想だし、ブレラとは標準価格でも45万円の違いしかないから、走りが好きなら間違いなく135iだろう。アウディTTはブレラとはまた違う意味でスタイル重視のオシャレなクルマとして、これまた好みの問題だ。

こうして見ると、このクラスのクーペは今や希少だし、それぞれに個性があるから、ある面選びやすいだろう。ブレラのユーザーは購入に当たっては他車と比較することはなく、指名買いではないだろうか。

他に2+2クーペを探してみればブレラとはコンセプトの違うBMW135iクーぺとアウディTTがあるが、これらはブレラとは全くコンセプトが違う。それでも、135iの強力な動力性能はクルマ好きには理想だし、ブレラとは標準価格でも45万円の違いしかないから、走りが好きなら間違いなく135iだろう。アウディTTはブレラとはまた違う意味でスタイル重視のオシャレなクルマとして、これまた好みの問題だ。

こうして見ると、このクラスのクーペは今や希少だし、それぞれに個性があるから、ある面選びやすいだろう。ブレラのユーザーは購入に当たっては他車と比較することはなく、指名買いではないだろうか。

動力性能は大したことないし、セミオートミッションはガツン、ガツンと繋がるし、ハンドリングだって決して褒められたモノじゃあない。クルマとしての性能や出来からすれば、最近発売されたマークXの廉価グレード(238万円)にすら敵わない。しかし、マークXには絶対に無い趣味性がこれでもかと言うほど満喫できる。

ごく一部のマニアから見たら正に涎ものだが、大多数の一般人から見たらスタイル以外は何の取柄も無いという隙間商品に徹底しているのは、アルファ自身が自らの位置を認識しているからに他ならない。Alfaromeoの2009年1〜9月の国内販売台数は1,740台。月平均約200台が多いか少ないかは議論の余地があるとしても、結構物好きはいると考えてもいいんじゃないか。このうち、ブレラの割合がどのくらいかは判らないが、確実な購買層はいるのだろう。 動力性能は大したことないし、セミオートミッションはガツン、ガツンと繋がるし、ハンドリングだって決して褒められたモノじゃあない。クルマとしての性能や出来からすれば、最近発売されたマークXの廉価グレード(238万円)にすら敵わない。しかし、マークXには絶対に無い趣味性がこれでもかと言うほど満喫できる。

ごく一部のマニアから見たら正に涎ものだが、大多数の一般人から見たらスタイル以外は何の取柄も無いという隙間商品に徹底しているのは、アルファ自身が自らの位置を認識しているからに他ならない。Alfaromeoの2009年1〜9月の国内販売台数は1,740台。月平均約200台が多いか少ないかは議論の余地があるとしても、結構物好きはいると考えてもいいんじゃないか。このうち、ブレラの割合がどのくらいかは判らないが、確実な購買層はいるのだろう。

最近路上で偶にブレラに遭遇することもある。そして、その多くが”熱い走り”をしていたりする。やっぱりユーザーも熱いマニアなのだろうか。

|

写真9

写真9

写真

17

写真

17

写真20

写真20